JAバンクを名乗る「セキュリティ設定未完了のお客様へ」と題されたメールは、ユーザーに不安を煽り、個人情報を盗み取る巧妙な手口が多く確認されています。

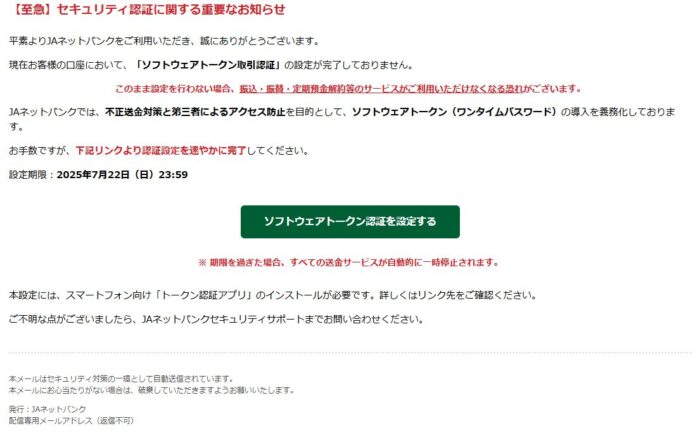

このような迷惑メールは、JAネットバンクの利用者を狙ったサイバー犯罪の一環であり、ソフトウェアトークンやワンタイムパスワードを装った手法が目立ちます。

実際の送信元アドレスやリンク先のURLに細工が施されており、見分けがつきにくい点も問題です。

本記事では、詐欺メールの具体的な特徴と見分け方、そして被害を未然に防ぐための対処法をわかりやすく解説します。

JAバンクをかたる詐欺メールが増加中

JAネットバンクの信頼性を悪用した詐欺メールが目立ってきています。

以下では、その代表的な内容や手口を紹介します。

フィッシング詐欺の概要と特徴

フィッシング詐欺は、実在する企業やサービスを装って個人情報を盗む手法の一つです。

JAバンクの名を語った偽メールでは、「セキュリティ設定未完了」という文言を使い、受信者に急いで対応させようとする傾向があります。

送信者が本物に見えるよう工夫されており、特に高齢者やセキュリティに不慣れなユーザーがターゲットにされやすいのが特徴です。

巧妙な文面とタイミングで不安をあおり、偽のログインページへと誘導します。

「設定未完了」を装った件名に注意

「セキュリティ設定未完了のお客様へ」という件名は、読者に緊急性を感じさせる目的で使われています。

この手口は、オンラインバンキングに関する警告を装い、受信者を慌てさせることで、冷静な判断を妨げることを狙っています。

文面にはソフトウェアトークンやワンタイムパスワードなどの専門用語が用いられ、正規のメールとの区別をつきにくくさせる意図も見られます。

詐欺メールに共通する文面と手口

詐欺メールには、いくつかの共通パターンが見られます。

中でも、ワンタイムパスワードやソフトウェアトークンの導入を促すものが多く、セキュリティ強化を装って情報入力を求める傾向にあります。

また、振込制限や定期預金の解約停止といった金融機能の制限をちらつかせ、対応を急がせる戦略も特徴的です。

送信者アドレスも一見正規のものに見せかけていますが、細部に違いがあるため注意が必要です。

ワンタイムパスワードの悪用に要注意

メール本文では「ワンタイムパスワードの設定が未完了」と記載され、正規のセキュリティ手続きに見せかけています。

これは利用者に安心感を与えつつ、偽のURLに誘導するための巧妙なトリックです。

また、期限を区切ることで判断力を鈍らせようとする意図も含まれています。

実際にはソフトウェアトークンを利用した不正送金のための前段階であり、絶対にリンクをクリックしてはいけません。

JAネットバンク公式との見分け方

詐欺メールを見破るためには、正規のJAネットバンクとの違いを正確に把握することが重要です。

JAバンクの正規メールアドレスとは

JAバンクが実際に使用しているドメインには特徴があります。

正規のメールアドレスには「@janetbank.jp」「@webcenter.anser.or.jp」「@otp-auth.net」などが含まれています。

これに対し、偽メールでは「.top」や「.cn」といった不審なドメインが使われることが多く、見慣れない文字列には特に注意が必要です。

件名が似ていても、ドメインの違いで偽物と判断できる場合があります。

ドメイン名の見分け方に慣れておこう

正規のメールアドレスは、特定の信頼性あるドメインに限定されています。

怪しいメールでは、それらしい表示名を使いながらも、実際の送信元アドレスがまったく異なる場合が大半です。

今回送信されてきたメールのアドレスは、jabank.nemoto@rwmgt.comでした。

ドメイン名が rwmgt.com なので、偽物だとわかります。

アドレスの後半に不自然な文字列や海外のドメインが含まれている場合、フィッシング詐欺の可能性が高まります。

メールの表示名だけでは判断できないため、ヘッダー情報まで確認することが大切です。

本物のログインページURLを見極める方法

正規のJAネットバンクのログインページURLは https://www.jabank.jp/?_gl= で始まることが多いです。

フィッシングサイトではこれを模倣し、非常によく似たアドレスを使用してユーザーを騙します。

アクセス先のURLは必ずブラウザのアドレスバーで確認し、不自然な文字列が含まれていないかを確認してください。

SSL証明書の確認も有効です。

安全なログインにはURL確認が必須

偽サイトのURLは、細かい部分で正規URLと異なります。

特に、「jabank」などの文字を組み込んだ紛らわしい文字列が使われるケースが多いため、ブックマークした公式ページからアクセスする習慣をつけることが重要です。

さらに、ブラウザの鍵マークやSSL証明書情報もあわせて確認すれば、より安全性が高まります。

見た目だけで判断せず、URL全体を目視でチェックする習慣が身を守ります。

被害を防ぐための5つの対策方法

詐欺メールによる被害を避けるには、受信後の対応が非常に重要です。

以下の対策を実践することで、被害リスクを大きく減らせます。

詐欺メールのリンクは絶対にクリックしない

詐欺メールに記載されたリンクは、個人情報を不正に取得するための偽サイトへ誘導されるものです。

JAバンクを装ったものであっても、正規サイトと見分けがつかない場合があります。

リンクをクリックするだけでマルウェアに感染することもあり、端末や個人データが危険にさらされます。

リンク先が本物かどうか自信が持てない場合は、メールではなく、公式サイトからアクセスしてください。

リンクの確認は「自分で検索」が基本

送信されたメールにリンクが記載されていても、それを信用してはいけません。

特にURLに「.top」「.cn」などの不審なドメインが含まれている場合は、高確率でフィッシングサイトです。

今回送信されてきた偽メールのリンク先は、https://qv0oqb.top/q1hXzJlN7 でした。

明らかにおかしいです。

リンクの正当性を確認するには、自分で公式サイト名を検索するか、ブックマークしたページからアクセスすることが最も安全です。

焦らず冷静に行動することがリスク回避の第一歩です。

セキュリティアプリやウイルス対策ソフトの活用

不正アクセスやマルウェアの侵入を防ぐには、信頼性の高いウイルス対策ソフトやセキュリティアプリの導入が不可欠です。

リアルタイムスキャン機能やフィッシング検出機能が備わっているソフトであれば、詐欺メールに含まれる悪意あるリンクも自動的にブロックされます。

スマートフォンにもセキュリティ対策を施すことで、総合的な防御力が向上します。

無料ソフトより有料版が安心

無料のセキュリティソフトにも一定の機能はありますが、高度な検出力やサポート体制を求めるなら有料版が適しています。

とくに法人利用やネットバンキングを頻繁に使う場合は、業界大手の製品を導入することで安心感が増します。

また、定期的な定義ファイルの更新も忘れずに行うことで、最新の脅威に対応できます。

セキュリティは費用対効果で選ぶ時代です。

メール本文に含まれる不自然な日本語表現に注意

詐欺メールの多くは、自動翻訳やAI生成により作成されており、微妙な文法の誤りや違和感のある言い回しが含まれています。

「設定が未完了し」といった不自然な表現や、敬語の使い方が不自然な箇所に注意が必要です。

日本語に精通している人であれば違和感に気づくことが多く、詐欺を見抜く手がかりになります。

違和感に気づく“読解力”が防御策

たとえ文面が丁寧でも、違和感のある言い回しや不自然な助詞の使い方があれば、詐欺の可能性を疑うべきです。

また、誤字脱字や過剰な敬語も要注意のサインです。

AIによる文章生成が普及している現代では、形式だけではなく“言葉の流れ”や“語調”にも注目することが重要です。

違和感を覚えたら、まずは第三者に相談しましょう。

メールフィルターや迷惑メール設定の活用方法

多くのメールサービスには、迷惑メールを自動で振り分けるフィルター機能が備わっています。

GmailやYahoo!メールなどはAIによるスパム検出精度も高く、怪しいメールを受信箱に届く前にブロックできます。

さらに、手動で特定ドメインを拒否設定すれば、同じ詐欺グループからの再送信を防げます。

フィルター設定は定期的な見直しを

フィルターの設定内容は日々の状況に合わせて最適化することが望ましいです。

たとえば、新しい詐欺メールの件名やドメインが発見された場合には、即時追加登録することでブロック精度が高まります。

ただし、重要なメールまで迷惑扱いにしないよう、ホワイトリスト機能も併用するのが理想です。

自衛のためのメンテナンスが鍵となります。

個人情報を入力する前のセルフチェックリスト

個人情報の入力を求められたときは、すぐに応じず冷静に内容を確認する習慣が重要です。

差出人情報、本文URL、使用されているドメイン名、文章の違和感などをチェックするだけでも、詐欺のリスクを大幅に下げられます。

特にIDやパスワード、ワンタイムパスコードなどの入力前には慎重な判断が求められます。

チェック項目を事前にメモしておく

慌てずに確認できるよう、信頼できるチェック項目をあらかじめスマートフォンや手帳にメモしておくのも有効です。

たとえば「送信元ドメインが正規か」「メールの文体に違和感はないか」「リンク先のSSL証明書はあるか」など、判断基準を明文化しておけば、緊急時の対応もブレません。

自衛のための“仕組み化”が詐欺対策の基本です。

万が一、詐欺メールを開いてしまったら?

不審なメールを開いてしまった場合でも、正しい対応を取れば被害は最小限に抑えられます。

ここでは、緊急時の対処方法を解説します。

メールを開いた場合の緊急対処法

詐欺メールを開いてしまっても、リンクをクリックしたり情報を入力したりしなければ、直接的な被害に至ることは少ないです。

しかし、メール本文内の画像やスクリプトが自動的に動作する場合もあるため、ウイルス対策ソフトによるフルスキャンをすぐに実行することが推奨されます。

端末の挙動に異常がないかを数日間は注視してください。

クリック後の対応はスピードが命

誤ってリンクをクリックしてしまった場合は、まずブラウザをすぐに閉じましょう。

表示された画面に情報を入力してしまった場合は、ただちにJAネットバンクや利用している金融機関に連絡し、IDやパスワードの変更を依頼することが重要です。

さらに、必要に応じて警察のサイバー犯罪相談窓口への連絡も検討してください。

早期対応が被害拡大の防止につながります。

JAバンクや警察への相談窓口まとめ

被害の可能性がある場合は、迷わず専門機関に相談することが最善策です。

JAネットバンクのサポートページには、メール・チャット・電話による問い合わせ窓口が用意されています。

ログインに関するトラブルや、不正利用の疑いがある場合は、本人確認を行った上で迅速に対応してもらえます。

また、警察のサイバー犯罪対策窓口や、消費生活センターでも被害相談を受け付けています。

複数の相談先を事前に把握しておく

迷惑メールに関するトラブルが発生した際に備え、信頼できる相談先の情報を日頃からメモしておくと安心です。

JAネットバンク公式サイトの「お問い合わせページ」には、よくある質問と対応策が掲載されており、緊急連絡先も記載されています。

併せて、全国の消費生活センターや、最寄りの警察署内にあるサイバー犯罪対策課も活用すると、迅速なサポートが受けられます。

まとめ

JAバンクを装ったフィッシング詐欺は、日々手口を巧妙に変えながら多くの利用者を狙っています。

本文では、詐欺メールの特徴や手口、見分け方、そして被害を防ぐための具体的な対策について解説してきました。

とくに、メール内のリンクの取り扱いやドメインの見極めは、個人情報を守るうえで非常に重要なポイントです。

普段からセキュリティ意識を高く持ち、不審な点に気づける“目”を養うことが、最大の防御策となります。