JAネットバンクを装ったフィッシングメールが急増しており、口座情報や認証情報の不正取得を狙う手口が巧妙化しています。

公式を装い「緊急」や「重要」といった文言で不安を煽り、偽サイトへ誘導する手口が多発。

被害に遭うと不正送金や口座凍結など重大なリスクが生じます。

本記事では、実際のメール事例から最新手口まで詳しく解説し、騙されないための対策や正規連絡との違いを分かりやすくお伝えします。

なぜ今、JAネットバンクのフィッシングメールが増加中?

この時期、犯罪者がJAネットバンクを狙ったフィッシング攻撃を活発化させている背景を確認します。

犯罪者が選ぶ“JAネットバンク”を狙う理由

JAネットバンクは利用者数が多く、農協の信頼性を悪用しやすいため犯罪者にとって格好のターゲットです。

フィッシング増加の背景には、ユーザーが安心して開封しやすいメール文面と偽装サイトの構築があり、巧妙な偽装で個人情報を引き出します。

信頼を裏切る手口として注目されます。

最新手口解説:即口座制限や本人確認未対応を煽る文面

最近確認されている文面では「口座制限リスク」「本人確認未対応」といった文言を使い、利用者に即対応を迫る構成が目立ちます。

不安心理を刺激し、偽URLへ誘導する目的が明確です。

期限を強調する文面が多く、冷静な判断を阻む構成になっています。

実際に届いた不審メールの件名・本文・送信元

実際の迷惑メール事例から、注意すべき件名と送信者情報を整理します。

件名一覧:緊急/重要/利用停止など煽るワードに注意

件名は「緊急」「重要」「利用停止」など、危機感を煽る単語が頻出します。

たとえば「JAネットバンク 利用停止のお知らせ」や「重要 お客様の口座が凍結されました」といった文面でユーザーに即アクションを促します。

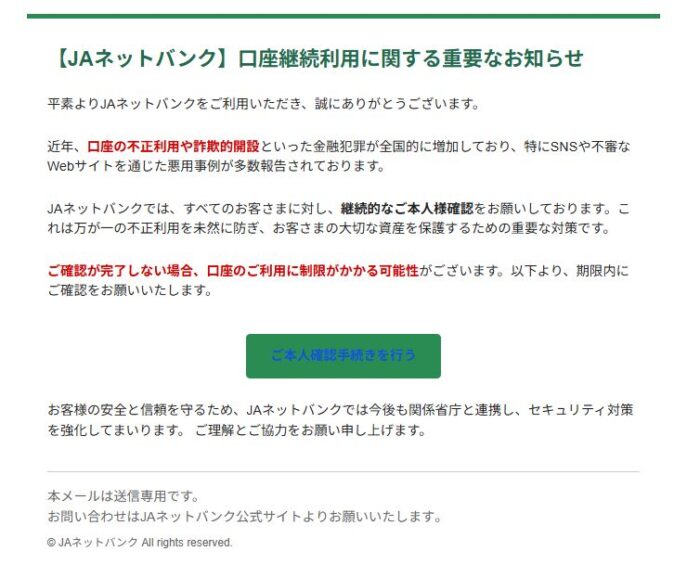

今回は、【緊急】本人確認未対応による口座制限リスクという件名でした。

本文は以下です。

【JAネットバンク】口座継続利用に関する重要なお知らせ

平素よりJAネットバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、口座の不正利用や詐欺的開設といった金融犯罪が全国的に増加しており、特にSNSや不審なWebサイトを通じた悪用事例が多数報告されております。

JAネットバンクでは、すべてのお客さまに対し、継続的なご本人様確認をお願いしております。これは万が一の不正利用を未然に防ぎ、お客さまの大切な資産を保護するための重要な対策です。

ご確認が完了しない場合、口座のご利用に制限がかかる可能性がございます。以下より、期限内にご確認をお願いいたします。

お客様の安全と信頼を守るため、JAネットバンクでは今後も関係省庁と連携し、セキュリティ対策を強化してまいります。 ご理解とご協力をお願い申し上げます。

偽リンク先の特徴とURLパターンの見分け方

URLは「jabansk-hapman.com」で正規ドメインとかけ離れており、URLのスペルや構成に不自然な点があります。

正規表記と似せた微妙な誤字や文字列が挿入されています。

メール送信元の名前はJAネットバンクになっていましたが、送信元アドレスは、 magazine135@icladding.comで、まったく関係のないドメインでした。

正規のJAネットバンクからの連絡と何が違う?

ここでは、公式からの通知と不審メールとの違いを明確にします。

JA公式が公開する注意喚起情報まとめ

JAバンクや警察庁、JA八王子など各地JAが公開するフィッシング注意喚起では「電子メールでの口座番号・暗証番号の確認は一切行わない」と明記されています。

また、公式サイトには「フィッシング詐欺にご注意ください」という見出しで偽メールや偽サイトへの具体的対策が掲載されています。

メールにログインURLが記載されるか?正規の連絡形式とは

公式からの連絡には、通常ログイン用URLは添付されず、取引は正規アプリやブックマーク経由で行うよう案内されています。

また、IDや暗証番号の入力をメールで求めることはなく、「リンクなし連絡」が基本形式です。

不自然にURLが含まれるメールは公式形式から逸脱しています。

フィッシングにひっかからないための3つの基本ルール

以下の3点を徹底することで、迷惑メールやフィッシングから身を守れます。

①メールは開かない・リンクをクリックしない

迷惑メール三原則では「メールを開かず」「リンクをタップせず」「個人情報を入力しない」と明記されています。

特にフィッシング増加の背景には、見た目が本物に似た偽メールの巧妙化があるため、開封すらせずに即削除するのが安全です。

②不審なURLはブラウザで手入力、公式にアクセスを

偽サイト回避のポイントとして、公式アクセスは必ずブラウザに手でURL入力するか、信頼できるブックマークから行います。

JA八王子などでも、この方法が推奨されており、自動リンクの危険性を指摘しています 。

③困ったらJA店舗やヘルプデスクに直接連絡を

不安なメールを受け取った際には、迷わずJA店舗かJAネットバンクヘルプデスク(0120-058-098)へ問い合わせてください。

公式の問い合わせ先を利用することで、正規・非正規の切り分けが可能です。

被害に遭ったときの緊急対応まとめ

もし情報入力してしまった場合は、迅速な対応が被害最小化に不可欠です。

ログイン情報を入力してしまったら即やるべき5ステップ

- 不正サイトに入力した場合は即パスワード変更

- JAまたはヘルプデスクに連絡し、口座停止措置を依頼

- 不審な送金がないか、公式サイトで確認

- 不正送金が発生していた場合は速やかに届け出

- 金融機関へ経緊報告。

補償や被害回復手続きを開始 JA公式では「不正送金」「口座停止措置」「速やかに連絡」が重要と強調されています。

二段階認証・取引限度額の見直しなど予防策

セキュリティ向上のために、二要素認証(ワンタイムパスワード)を導入し、取引限度額設定を見直すことが推奨されています。

JAネットバンクでは、限度額の引き下げにより犯罪者の不正送金リスクを抑える対策を公式に案内しています。

まとめ

本記事では、JAネットバンクを装ったフィッシングメールの見極め方、防止策、被害後の対応までを体系的に整理しました。

迷惑メール三原則や公式サイトへのアクセス、ヘルプデスクへの連絡、二段階認証と限度額設定といった対策を徹底すれば、不正送金の危機を大きく軽減できます。

安心してネットバンキングを利用するために、習慣として取り入れてください。