ビューカードなど、実在するクレジットカード会社を装った詐欺メールは、その精巧な作りから本物と見分けがつきにくいケースも増えています。

被害に遭わないためには、詐欺メールの特徴や手口、メールアドレスや日本語の使い方、不審なリンクの見抜き方などを知り、最新の事例をもとに正しい対策を取ることが重要です。

本記事では、実際に届いた「ご利用明細更新のお知らせ」メールの内容をもとに、詐欺メールの最新傾向や特徴、安全な対策について詳しく解説します。

ビューカード詐欺メールの概要と最新傾向

近年、ビューカードを名乗る詐欺メールが増加しています。

ここでは、典型的な詐欺メールの内容や送信元アドレスの特徴、違和感を見抜くポイントについて解説します。

「ご利用明細更新のお知らせ」の内容例

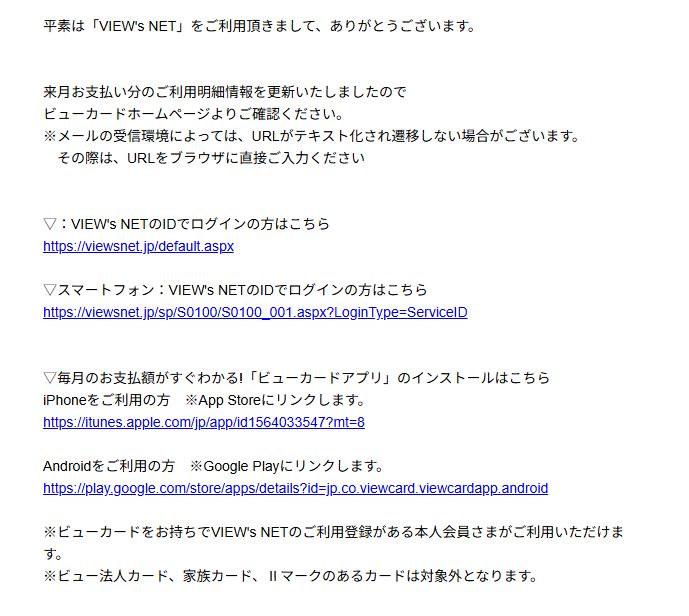

詐欺メールでは「来月お支払い分のご利用明細情報を更新しましたのでご確認ください」といった内容が多く見られます。

あたかも本物のカード会社から届いたかのような件名や本文を使い、受信者を油断させる手口です。

また、リンク先に本物そっくりの偽サイトへ誘導し、IDやパスワードなどの個人情報を抜き取ろうとする特徴があります。

最近では、実在するカード会社の公式文面を模倣し、より精巧な作りになっているケースも目立ちます。

送信元アドレス・中国ドメインの見抜き方

本物のカード会社から届くメールの送信元アドレスは、公式サイトのドメインと一致していることがほとんどです。

一方、詐欺メールでは「@service.cfjwv.cn」など中国ドメインや不自然な英数字の組み合わせが使用される傾向があります。

日本の大手企業であれば「.co.jp」や「.com」など、分かりやすいドメインが使われるため、違和感を感じた場合は公式サイトと照合することが重要です。

アドレスの構造やドメインの末尾にも注意しましょう。

実際に届いたメールのリンク先は、すべて「https://viewsnet-vent.lepggf.cn/first_jalsuica-default/」でした。

文面には、

・Phoneをご利用の方 ※App Storeにリンクします。

https://itunes.apple.com/jp/app/id1564033547?mt=8

・Androidをご利用の方 ※Google Playにリンクします。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.viewcard.viewcardapp.android

など、それぞれ別のリンク先アドレスが記載されていますが、どちらもクリックすると遷移先は「https://viewsnet-vent.lepggf.cn/first_jalsuica-default/」です。

送信日時やメール本文の違和感に注意

詐欺メールでは、送信日時や本文の表現に不自然な点が多く見られます。

例えば、深夜や早朝など通常の業務時間外に送られてきたり、メール本文に時制や日付の誤り、意味不明な日本語表現が含まれている場合があります。

また、過去の日付が記載されていたり、季節感のずれた内容になっているケースも見受けられます。

このような細部の違和感に気づくことで、詐欺メールを早期に見抜くことができます。

よくある詐欺メールの特徴

詐欺メールにはいくつかの共通した特徴があります。

ここでは、アドレスや文章表現、繰り返し送信される点など、実例を交えながら解説します。

メールアドレスのチェックポイント

詐欺メールの多くは、送信元アドレスが公式のものと異なっています。

大手企業の場合、ドメイン部分に企業名や「.co.jp」などの正規ドメインが使用されますが、詐欺メールでは「.cn」や意味不明な英数字が含まれていることが多いです。

送信元アドレスを細かく確認し、怪しい点があればメールを開かず削除することが安全対策につながります。

公式発表やドメイン一覧と照らし合わせることも有効です。

不自然な日本語や文章のミス

詐欺メールの特徴として、明らかに不自然な日本語や文法ミスが挙げられます。

例えば、敬語表現の誤りや意味が通じない日本語、文章の途中で終わる表現が繰り返されます。

さらに、専門用語や業界用語が間違って使われている場合も多く見られます。

大手企業が顧客に送るメールでこのようなミスはほぼありません。

違和感のある表現に気付いたら、詐欺の可能性を疑いましょう。

急かす文言や不安を煽る表現

「48時間以内に対応しないとアカウントが停止されます」や「至急ご確認ください」など、利用者を焦らせる文言が詐欺メールでは多用されます。

本来、公式な案内でこのように過度に不安を煽る表現は使われません。

不安を煽ることで冷静な判断を失わせ、リンクをクリックさせるのが詐欺の狙いです。

あおり文句や急な催促には十分注意が必要です。

時間軸や日付の矛盾

詐欺メールでは、記載されている日時や日付が現実と食い違っていることが珍しくありません。

例えば、過去の日付で支払い案内が届いたり、季節に合わない内容が含まれている場合は要注意です。

また、月をまたいでも文面が更新されず、そのまま使い回されるケースもあります。

時間軸や日付の矛盾は詐欺メールの大きなヒントとなります。

何度も届く同じ内容のメール

同じ内容の詐欺メールが、差出人を変えて何度も送信される場合があります。

送信元アドレスやメールタイトルは異なっていても、本文の内容がほぼ一致していることが多いです。

このようなケースでは、複数のグループが同じテンプレートを使い回している可能性が高いです。

繰り返し受信することで警戒心が高まりますが、気になる場合は公式サイトから最新情報を確認するようにしましょう。

被害防止のために知っておきたい法律とルール

詐欺メールの被害を防ぐには、関連する法律やルールについて理解しておくことが大切です。

ここでは「特定電子メール法」とその違反事例を解説します。

特定電子メール法の基本ポイント

特定電子メール法は、広告や宣伝を目的とした迷惑メールの送信を規制する法律です。

送信者情報の明示や、受信者の同意が必要とされている点が特徴となります。

また、受信拒否を申し出た相手への再送信も禁止されています。

正規の事業者であれば、法律を順守した運用が行われています。

違法なメール送信は厳しく罰せられます。

詐欺メールで違反しやすい事項

詐欺メールの多くは特定電子メール法の規定に違反しています。

たとえば、送信元の情報を偽ったり、受信者の同意なく一方的に送信したりする行為が該当します。

また、登録解除リンク自体が詐欺サイトに誘導する場合もあり、特定電子メール法の趣旨を大きく逸脱しています。

違法な迷惑メールは速やかに削除し、関与しない姿勢が必要です。

詐欺メールを受け取ったときの安全対策

詐欺メールへの対応を誤ると、個人情報の流出や被害拡大につながります。

ここでは具体的な防止策やリスク低減の方法を紹介します。

不審なサービスやサイトに登録しない方法

インターネット上でサービスを利用する際は、必ず信頼できる運営元かどうかを確認することが重要です。

運営会社の実在性や公式サイトの有無、利用規約の内容も確認ポイントとなります。

不審なサービスや情報源に安易にメールアドレスを登録しないことで、詐欺メールの送信リストに入るリスクを減らせます。

事前のリサーチも被害防止策の一つです。

フリーメールの活用とアカウント管理

プライベートとサービス登録用でメールアドレスを分けることは、詐欺メール対策として有効です。

フリーメール(例:ヤフーメール、Gmailなど)をサービス登録専用として利用し、万が一迷惑メールが増えた場合にはアドレスを変更・削除することでリスクを最小化できます。

複数アカウントを管理し、用途に応じて使い分けることもポイントです。

反応しない・クリックしない重要性

詐欺メールを受信した際には、本文内のリンクやボタンを絶対にクリックしないよう注意しましょう。

返信や解除リクエストも避けるべきです。

反応することで「有効なアドレス」と認識され、さらに多くの詐欺メールが送られてくる原因となります。

無視して削除することが最も安全な対応策です。

添付ファイルやリンクの危険性と対策

詐欺メールには、添付ファイルや偽サイトへのリンクが含まれることが多くあります。

ここではその危険性と具体的な対策を説明します。

添付ファイルを開くリスク

メールに添付されているファイルを不用意に開くと、ウィルス感染やマルウェア侵入のリスクが高まります。

特に見覚えのない送信元や、不自然な日本語の本文が添付されている場合は要注意です。

ウィルス対策ソフトが導入されていても、怪しいファイルは決して開かない姿勢が重要となります。

大切なのは自己判断によるリスク回避です。

個人情報収集ページへの誘導に注意

詐欺メールのリンクは、本物そっくりな偽サイトやフィッシングページに誘導されることが多いです。

個人情報やカード情報を入力させる画面に進む場合、公式ドメインかどうか必ず確認しましょう。

少しでも違和感を感じた場合は、直接公式ホームページからアクセスし直すことをおすすめします。

安易な入力は個人情報漏洩の原因となります。

ウィルス感染を防ぐパソコン・スマホの基本対策

詐欺メールのリスクを減らすには、端末側のセキュリティ対策も不可欠です。

ここでは、ウィルス対策や安全な利用環境について解説します。

ウィルス対策ソフト導入の重要性

ウィルス対策ソフトは、マルウェアやスパイウェアから端末を保護するための必須ツールです。

リアルタイムスキャンや不審ファイルの検出機能を活用することで、メール経由のウィルス感染リスクを大幅に軽減できます。

定期的なアップデートと自動スキャンを習慣化し、万全のセキュリティ環境を整えましょう。

信頼性の高い製品選びも大切です。

クロームBOOKやGoogleサービスのセキュリティ

クロームBOOKは、設計上ウィルス感染リスクが低い端末です。

Googleアカウントでの運用や、自動更新機能により常に最新のセキュリティ状態を維持できます。

また、Google Chromeの危険サイトブロック機能や、Gmailの迷惑メール自動判定機能も有効です。

インターネット利用時は、こうした最新サービスのセキュリティ機能を積極的に活用しましょう。

メールソフト(Gmail・サンダーバード)の警告表示

Gmailやサンダーバードなどの主要メールソフトには、不審なメールを自動で判別し警告を表示する機能があります。

危険なリンクやフィッシングサイトを検知した際には、警告画面が出て利用者に注意喚起されます。

こうした警告を過信せず、自身でも常に警戒心を持つことが被害防止につながります。

複数のセキュリティレイヤーで安全性を高めることが重要です。

まとめ

詐欺メールの被害を防ぐには、最新の手口や特徴を知り、法律やルールの理解とともに日常的な注意を怠らないことが不可欠です。

メールアドレスや日本語表現、送信元の信頼性を確認し、怪しいメールは決して開かず削除する習慣を身につけましょう。

さらに、ウィルス対策やセキュリティ機能を積極的に活用し、安全なインターネット利用を心がけることが大切です。

被害に遭わないためには、常に自分自身で防衛意識を持つことが最も有効な対策です。